肺动脉高压是指肺循环中的压力升高,更具体地说,是指平均肺动脉压超过25mmHg。

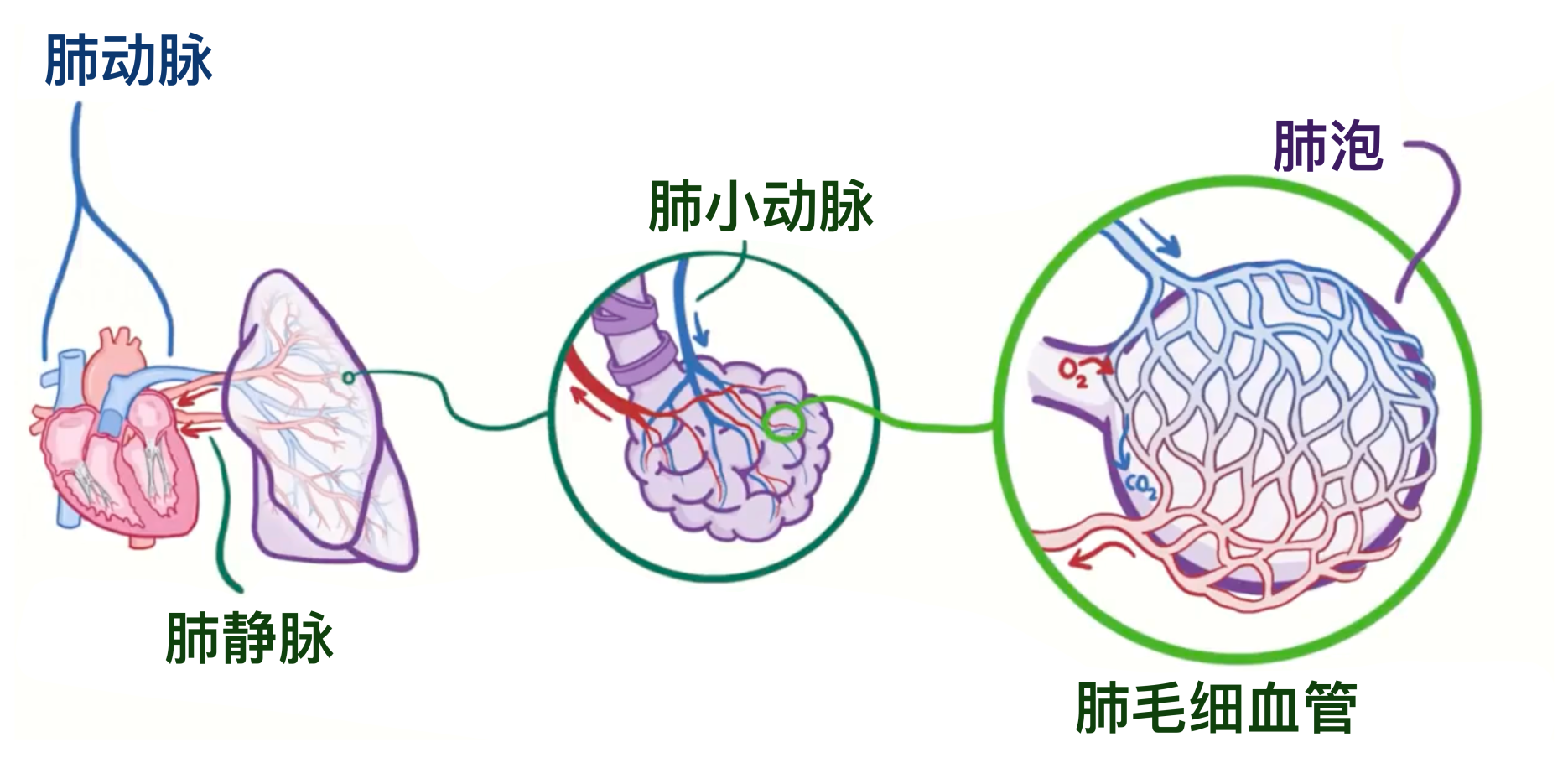

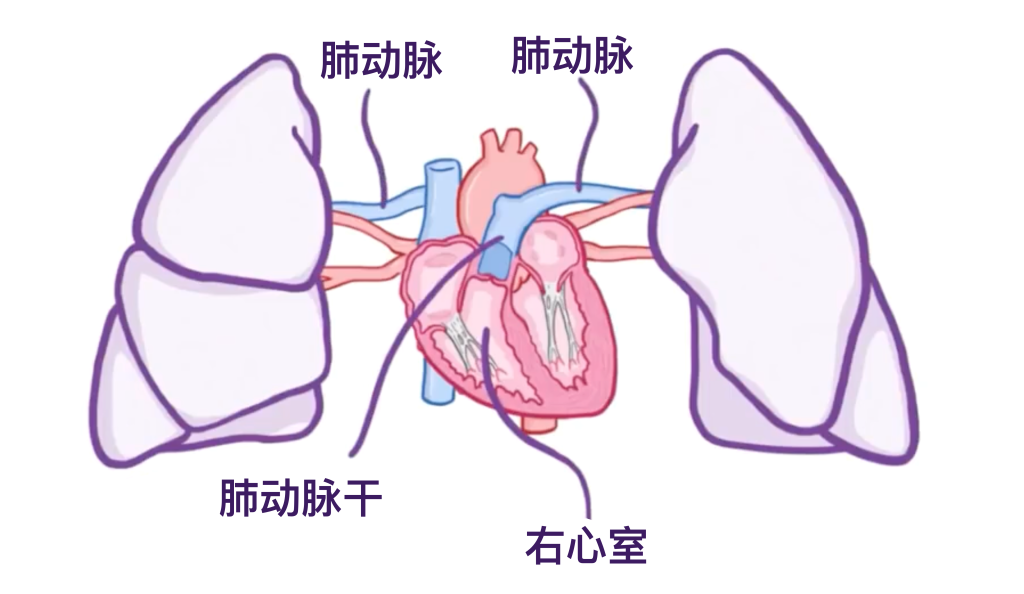

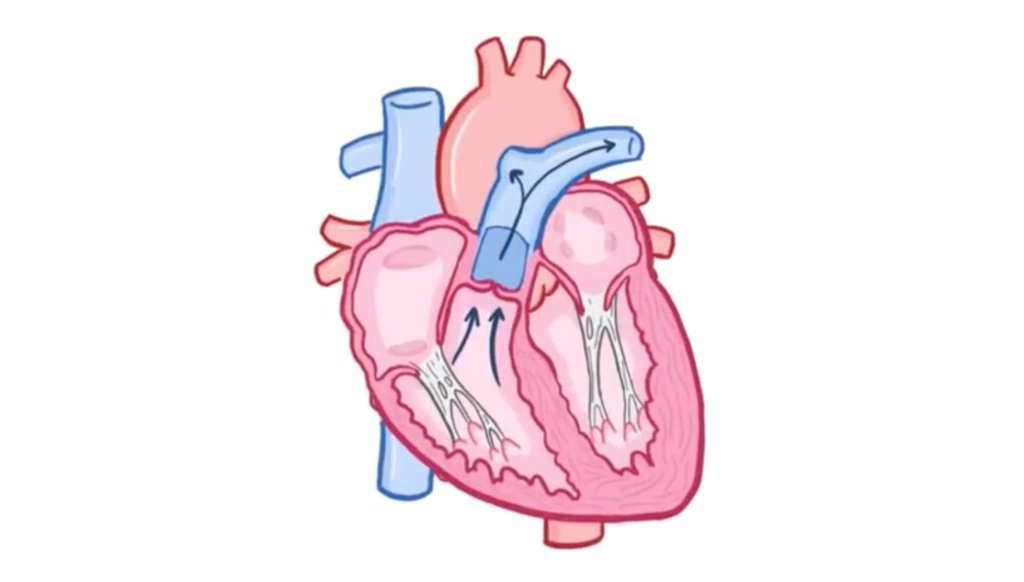

肺循环从右心室开始。从右心室出发,血液被泵入一条大的肺动脉干,这条动脉干分为左右两条肺动脉,分别供应左右肺。

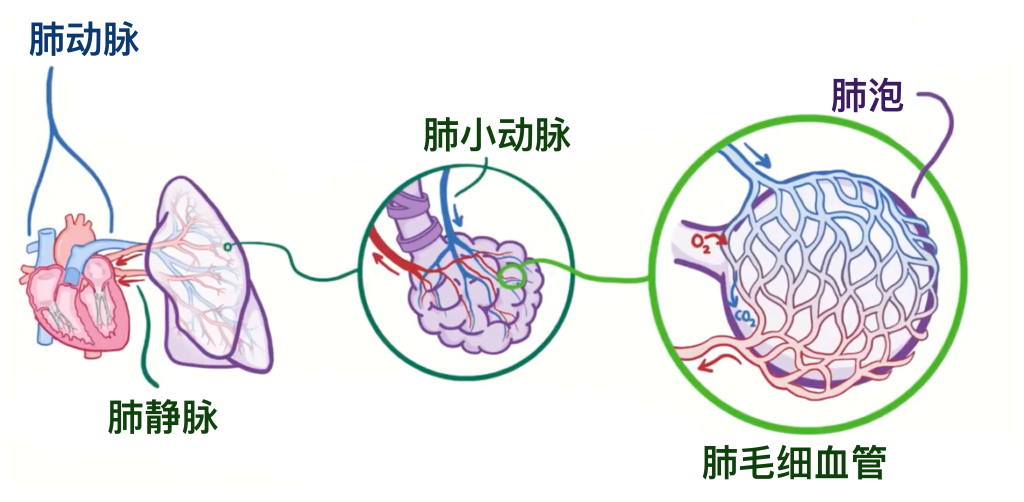

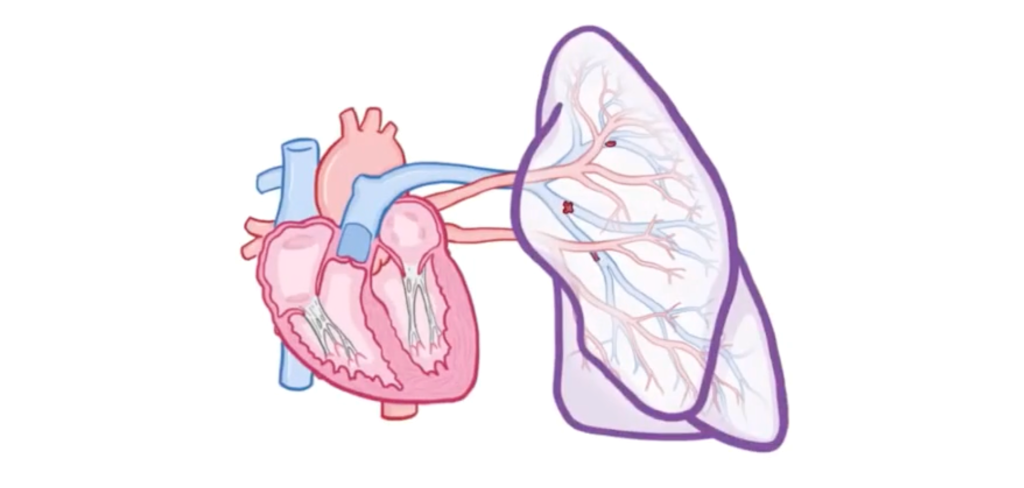

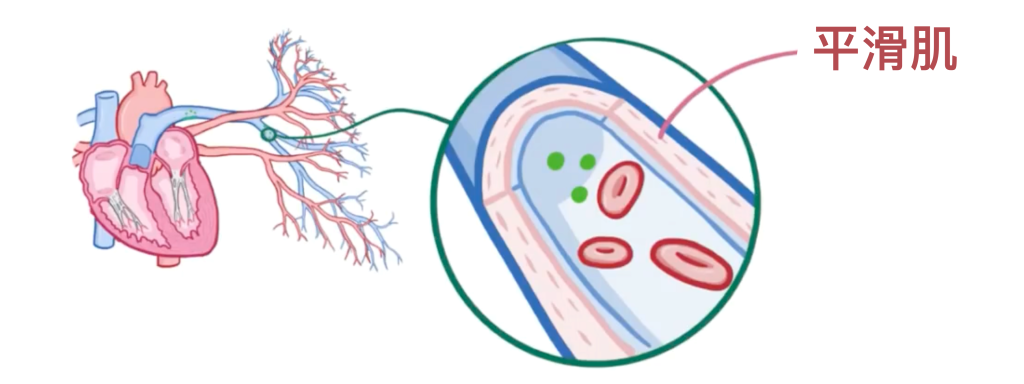

肺动脉进一步分支为较小的肺小动脉,最终形成环绕肺泡的肺毛细血管。肺泡是数以百万计的微小气囊,是气体交换的场所。

在这个过程中,氧气进入血液,二氧化碳则进入肺泡。

肺毛细血管汇入小静脉,这些小静脉汇合形成左、右肺静脉,分别从两侧肺部引出,最终将富含氧气的血液送入左心房,从而完成整个循环。

肺循环中的血压通常远低于体循环的血压。

正常肺动脉压大约是25/10mmHg,平均动脉压为15mmHg。

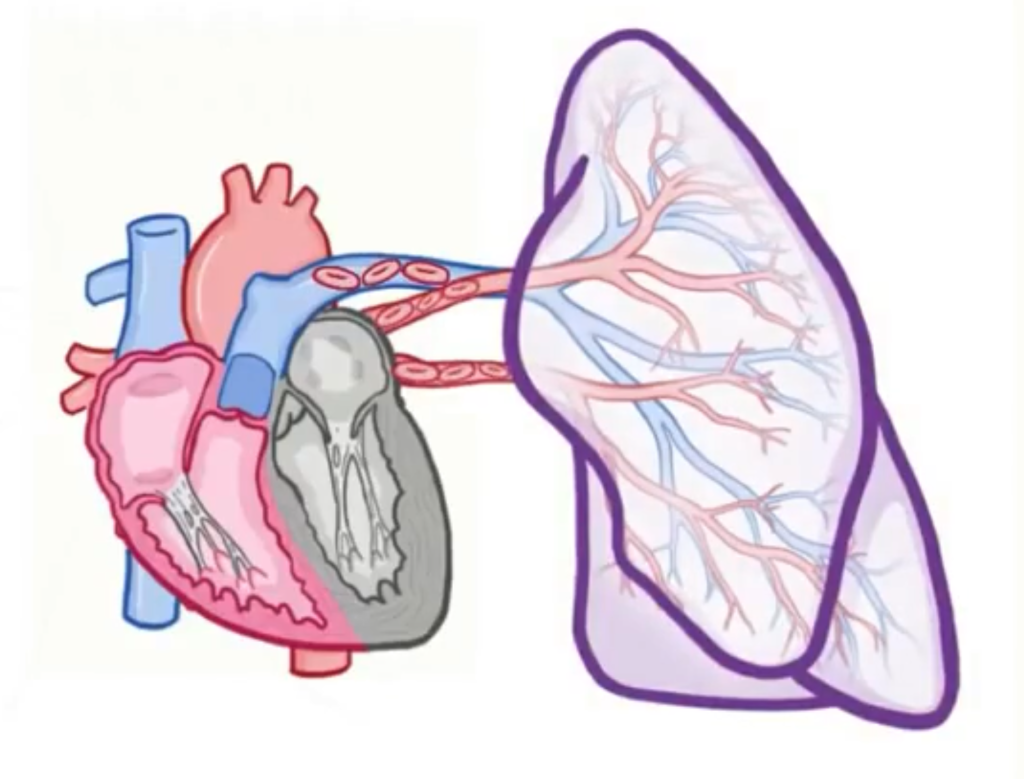

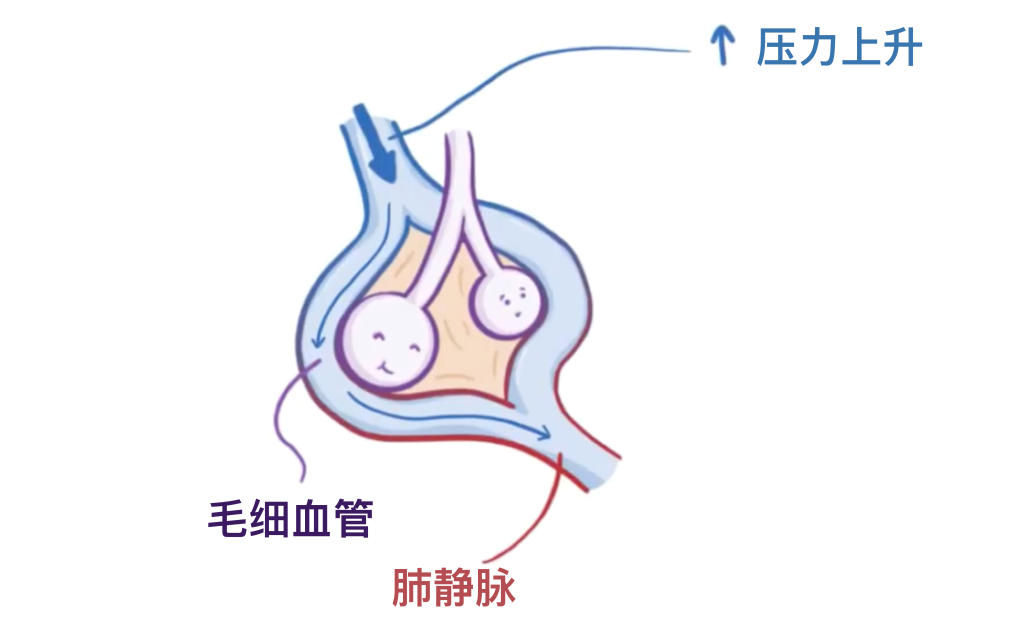

肺动脉高压最常见的成因是左心疾病。在这种情况下,肺部的血管本身是正常且未受损的,但左心功能不全,无法有效泵血,例如因心力衰竭或心脏瓣膜功能障碍所致。

这会导致血液在肺静脉和毛细血管床中回流,从而使肺动脉的压力升高。

肺动脉高压的另一个原因是慢性肺部疾病,它通常会引起缺氧性血管收缩。

也就是说,当肺部某些区域因疾病无法将氧气输送到血液中时,

作为一种适应机制,这些区域的肺小动脉会开始收缩,从而有效地将血液引导离开受损区域,流向健康的肺组织。但如果病变广泛,比如在肺气肿患者中,这一机制反而可能适得其反。

这是因为广泛的肺小动脉收缩会整体增加肺血管阻力。

阻力的增加使得右心室难以将血液泵出,就像要把水推过一根细管子相比于一根粗管子要更费力一样。

为了让相同量的血液通过肺小动脉,心脏右侧就必须产生更高的压力,这就导致了肺动脉高压。

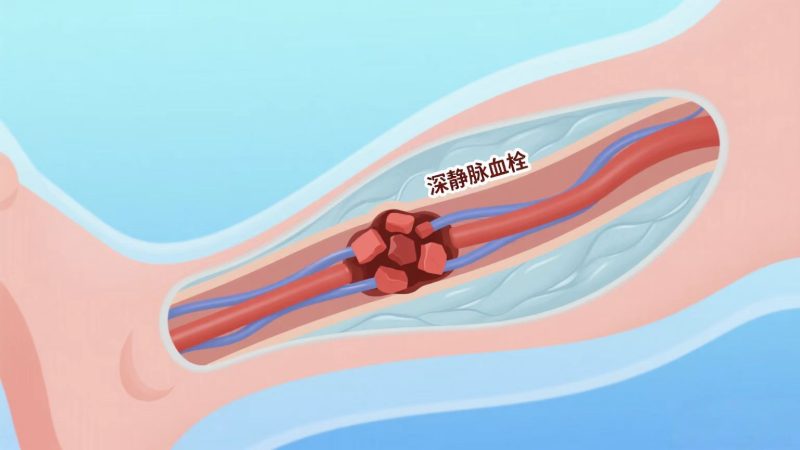

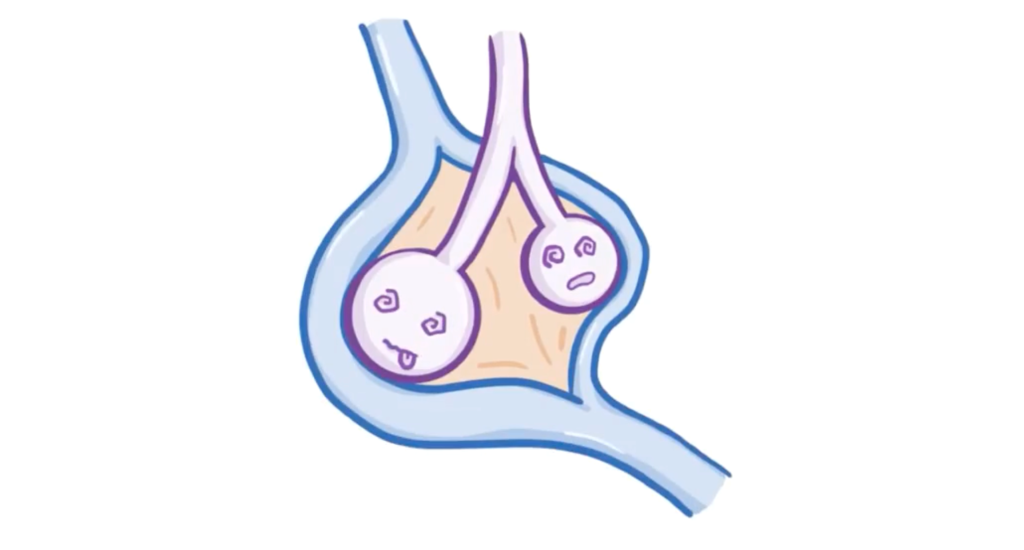

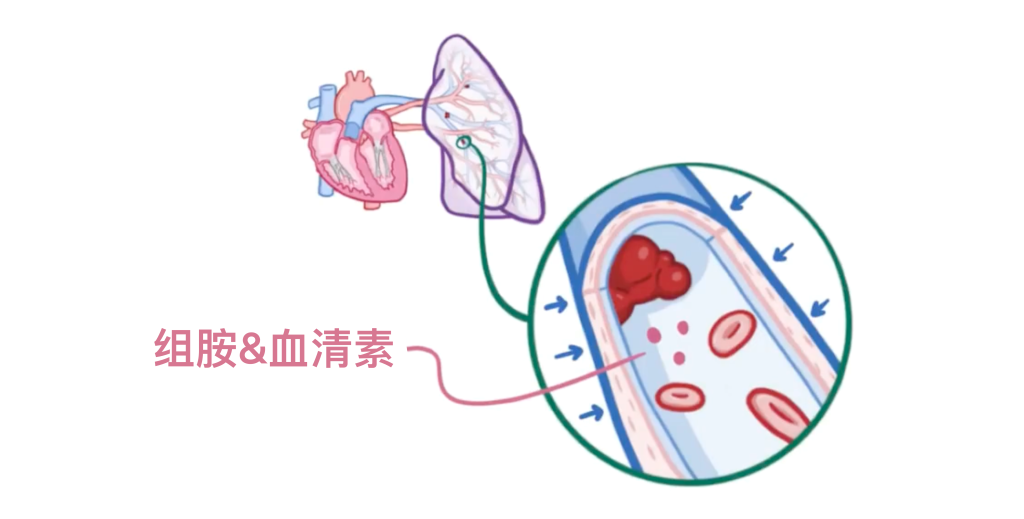

肺动脉高压的另一个原因是慢性血栓栓塞性肺动脉高压,也就是肺血管中反复出现血栓。

这些血栓可能是由于潜在的凝血障碍形成的,并可能发生栓塞,也就是移动到肺部。

血栓会阻塞肺血管,增加血流阻力,同时还会促使血管内皮细胞释放组胺和血清素,这些物质会引起肺小动脉收缩。

血管的阻塞和狭窄共同导致肺循环中的血压升高。

肺动脉高压的一种类型是肺动脉性高压,也就是肺小动脉中的压力升高,但毛细血管和肺静脉中的压力仍然正常。

某些先天性心脏病可以引起肺动脉性高压。

长期存在的左向右分流,比如室间隔缺损、房间隔缺损,或较少见的动脉导管未闭,可能会导致肺动脉高压,并最终发生分流方向逆转,变为右向左分流,这种情况称为“艾森曼格综合征”。

肺动脉性高压还可以见于某些结缔组织疾病,如红斑狼疮,传染疾病如HIV,甲状腺疾病,以及某些遗传基因突变。

在这些情况下,过程通常从肺动脉内皮细胞的损伤开始。

一旦发生这种情况,受损的内皮细胞会释放出内皮素-1、血清素和血栓烷等化学物质。

这些化学物质会使肺小动脉收缩,并导致其周围的平滑肌发生肥厚。

受损的内皮细胞还会减少一氧化氮和前列环素的产生,而这些物质本身具有相反的作用——它们能使肺小动脉扩张,并抑制平滑肌肥厚。

无论病因如何,一旦发生肺动脉高压,它都会对肺和心脏产生重要影响。

液体可能开始从肺部的血管中渗出,进入间质空间。

肺间质中出现过多液体被称为肺水肿,这会使气体交换变得更加困难。

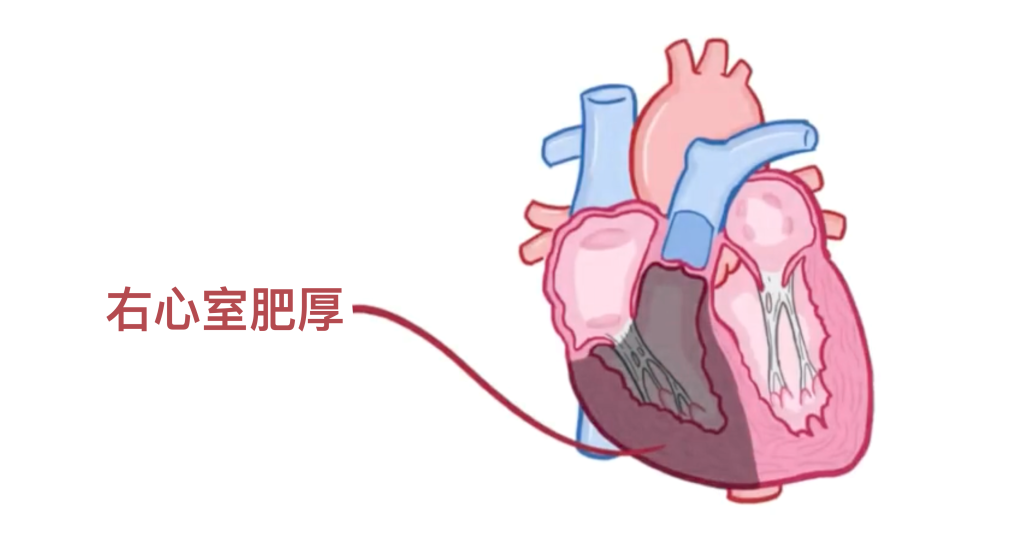

肺动脉高压还会显著增加右心室泵血的难度,久而久之右心室会发生肥厚。

起初这种肥厚是有帮助的,但最终右心室肌肉变得过于肥大,导致其对氧的需求超过供氧量,可能会发展成右心衰竭。

当慢性肺病导致右心衰竭时,这种情况被称为肺源性心脏病(cor pulmonale)。

右心衰竭会导致血液在静脉系统中回流,从而引起颈静脉压升高、肝脏液体潴留引发肝肿大,以及下肢液体潴留引起水肿。

此外,右心衰竭还意味着左心室接收到的血液减少,为了弥补这一点,左心室必须更用力、更快速地泵血。

肺动脉高压会导致严重的呼吸急促。

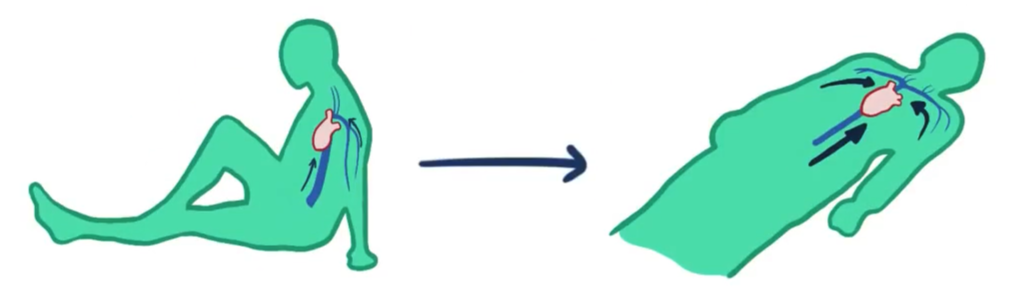

当肺动脉高压是由左心衰引起时,患者还可能出现端坐呼吸,即平躺时呼吸困难加重。

这是因为平躺时更多的血液从静脉回流到心脏,额外的血液增加了肺毛细血管内的静水压。

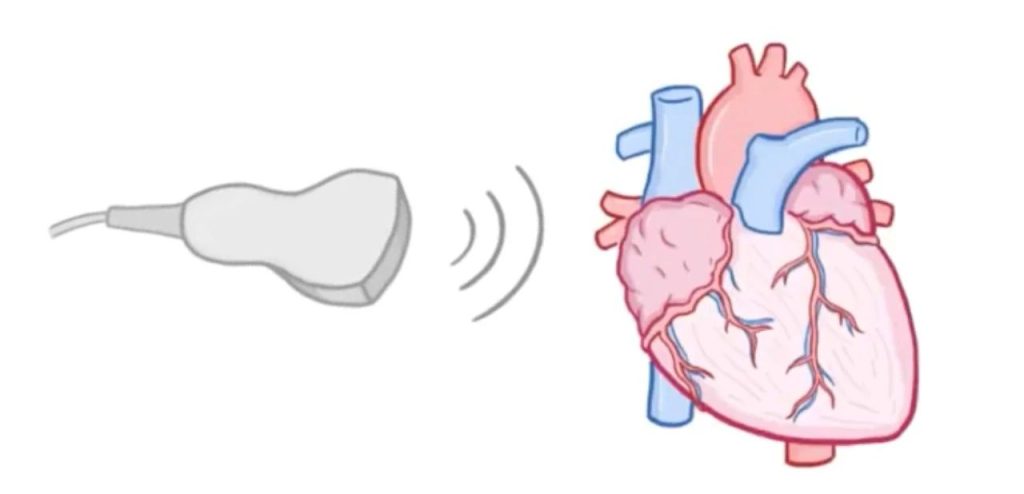

肺动脉高压的诊断通常通过超声心动图进行,显示肺动脉和右心室压力升高的迹象。

可以进行后续检查以确定肺动脉高压的潜在原因,例如可以通过肺功能检查(肺活量测定)来排查慢性肺疾病。

肺动脉高压的治疗通常包括给予辅助氧气。

其他治疗则取决于具体的病因——如果病因是心源性的,使用旨在增强心脏功能或降低血压的药物可能会有帮助。

对于患有肺动脉高压的人,可以使用内皮素受体拮抗剂和前列环素类药物进行治疗。