的一生约有三分之一的时间处于睡眠状态。然而,伴随社会经济发展,生活方式特别是夜间活动模式发生变化,加之手机、互联网、电视等电子设备的普及,各年龄段人群面临睡眠问题(如失眠)的风险增加。

01

一、睡眠现状

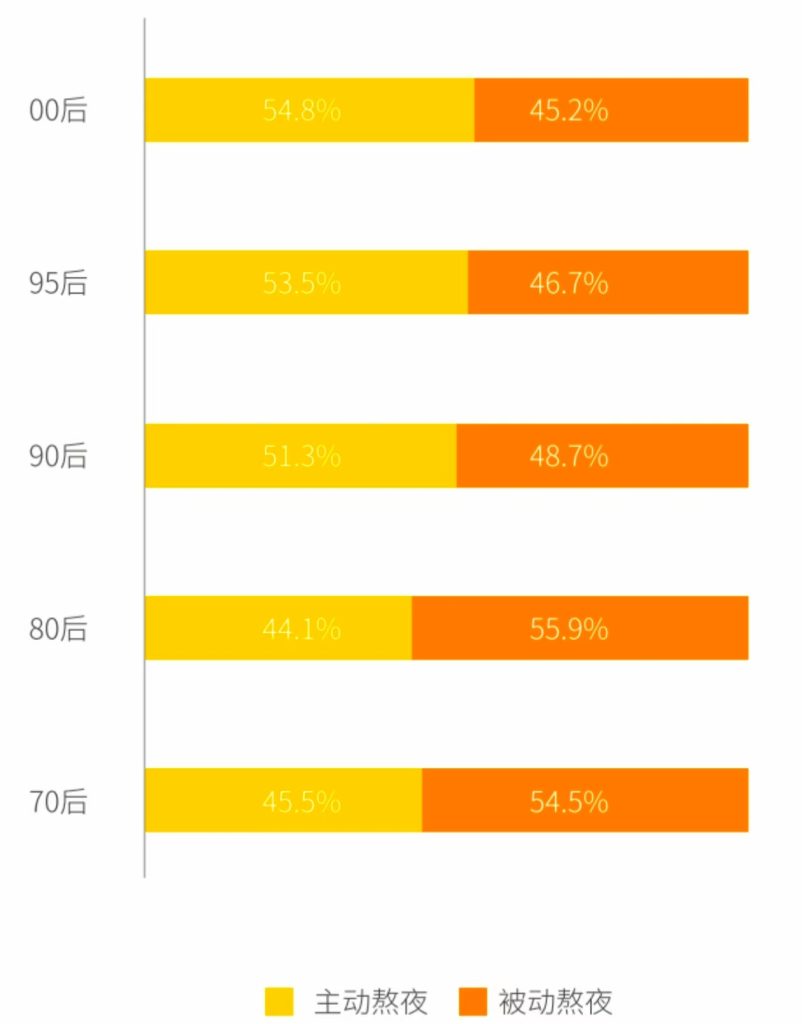

根据中国睡眠研究会的最新调查数据,约四分之一受访者的夜间睡眠时间低于6小时,超过半数在零点之后入睡,近四成报告存在夜间易醒问题。失眠的诱因多样,包括情绪困扰、生活及工作压力等。值得注意的是,不同年龄代际群体在主动熬夜(如娱乐)与被动熬夜(如工作、照料)的比例上存在差异。

不同代际主动熬夜或被动熬夜的比例

图源:《2020 中国睡眠指数报告》

02

二、睡眠周期

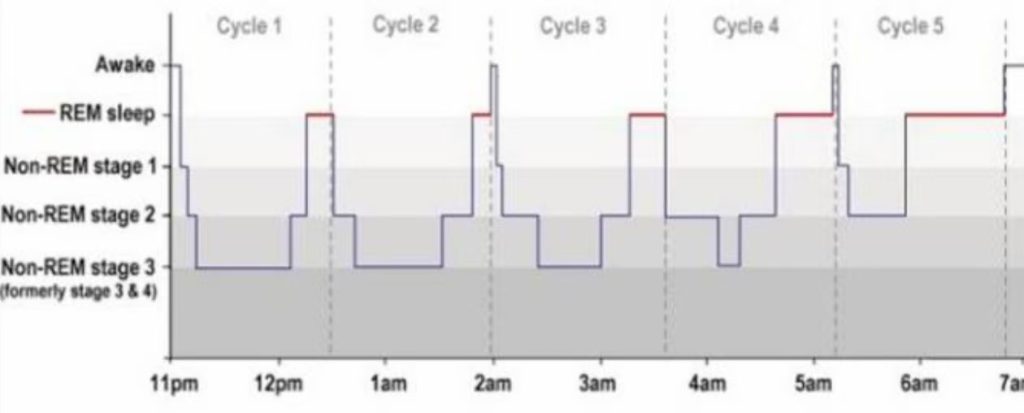

均衡饮食、规律运动和充足睡眠是维系身体、心理及社会功能健康的核心支柱。那么,何为正常的睡眠生理?睡眠由非快速眼动睡眠(NREM)和快速眼动睡眠(REM)两个时相构成,整夜睡眠中,NREM与REM周期性地交替出现4-6次。正常成人入睡后首先进入NREM,由浅入深(通常分为N1、N2、N3期),约60-90分钟后转入REM期,REM期持续约10-15分钟,随后再次进入NREM期。如此循环往复,直至觉醒。研究显示,入睡后90分钟内能否顺利进入深睡眠(N3期)对整体睡眠质量至关重要。

03

三、常见误解

睡眠蕴含着复杂的生理机制。一个常见的误解是认为睡眠时大脑和身体完全“静止”。事实上,睡眠期间大多数器官仍在持续工作,大脑活动尤为活跃。睡眠的重要功能之一在于促进中枢神经系统代谢废物的清除,特别是在NREM的深睡眠(慢波睡眠)阶段,脑脊液循环增加,清除效率提升。这一“清除”功能会随着年龄增长而下降,在昼夜节律紊乱(如轮班工作)或久坐不动的人群中也可能减弱。此外,睡眠对生长发育、信息处理(包括记忆的巩固、整合、转移及选择性遗忘)、维持内环境稳态(如能量平衡、DNA损伤修复、突触稳态调节)以及增强免疫功能均具有关键作用。长期睡眠不足已被多项研究证实与多种健康风险显著相关,包括高血压、2型糖尿病、认知功能下降、抑郁焦虑障碍、脑血管意外(中风)及神经病理性疼痛等。

04

四、如何有效改善睡眠

失眠的治疗策略主要包括非药物治疗、药物治疗以及对潜在病因的管理。

1. 非药物治疗

认知行为疗法(CBT-I): 是国际公认的失眠一线治疗方法。其核心在于通过认知重建、睡眠限制、刺激控制、放松训练、睡眠卫生教育及正念干预等多模式技术,调整不良睡眠信念与行为模式,重建健康的睡眠节律和放松反应。

物理治疗: 如重复经颅磁刺激(rTMS)、经颅微电流刺激(CES)、光照疗法、生物反馈、经皮耳迷走神经刺激等。因其相对副作用较小,在临床应用中接受度较高,是日益受到重视的非药物干预手段。

中医疗法: 中医理论认为失眠病机主要与阴阳失调、气血失和、脏腑功能紊乱相关,导致心神不宁。常用方法包括耳穴压豆、拔罐、针灸、刮痧、推拿、穴位按压等。除针灸有相对较多的研究支持外,其他疗法目前尚缺乏大规模高质量的随机对照试验证据,但其在民间应用广泛。

其他方法: 规律的身体锻炼(如太极、瑜伽)有助于改善睡眠质量。

2. 药物治疗

传统苯二氮䓬类 (BZDs):如艾司唑仑、阿普唑仑。可缩短入睡时间、提高睡眠效率,但可能改变正常睡眠结构(如减少深睡眠和REM睡眠)。因其非选择性作用于多种GABA受体亚型,易导致日间残留镇静作用(如嗜睡、乏力)、顺行性遗忘、反弹性失眠、耐受性及依赖性。

非苯二氮䓬类 (non-BZDs, Z-drugs):如唑吡坦、右佐匹克隆。选择性作用于特定GABA受体亚型,主要缩短入睡潜伏期。副作用相对BZDs少,但仍可能出现记忆影响、日间镇静、异常睡眠行为(如梦游)、耐药性、依赖及戒断反应。

褪黑素及其受体激动剂:如褪黑素、雷美替胺、阿戈美拉汀。褪黑素(作为膳食补充剂)不推荐作为常规失眠治疗药物。褪黑素受体激动剂(如雷美替胺)或具有褪黑素能效应的抗抑郁药(如阿戈美拉汀)可作为对BZRAs不耐受或存在依赖风险患者的替代选择,主要用于调节睡眠-觉醒节律。

食欲素受体拮抗剂:如莱博雷生、苏沃雷生。通过阻断促觉醒神经肽食欲素的作用促进入睡和维持睡眠。常见副作用包括嗜睡、头晕、头痛、乏力等。

具有镇静作用的抗抑郁药物:如曲唑酮、米氮平。常用于伴有抑郁焦虑的失眠患者,但需注意其抗抑郁剂量与催眠剂量可能不同。副作用包括晨起困倦、口干、头晕、便秘等。

抗组胺药物:如多塞平(低剂量,3-6mg)。是唯一获美国FDA批准用于失眠治疗的H1受体拮抗剂,主要利用其镇静副作用。因现有临床证据有限,通常不作为普通失眠的一线常规用药。

中医药治疗:中成药及其他植物药的应用需严格遵循中医“辨证论治”原则,应在中医师指导下使用。强调个体化治疗,且需更多高质量循证医学研究支持其疗效和安全性。

守护睡眠,奠基健康人生。关注睡眠健康,是构筑幸福生活的重要基石。